穿着速干衣,戴着迷彩帽,似乎下一秒就要挎上背包进入丛林和荒野。在《学而思大师课》现场,著名野生动物摄影家奚志农每每讲到野生动物时,脸上掩饰不住兴奋。他身上难以遮掩的冒险气质,令人想到早期国内外探险家徐霞客、斯文·赫定。每次出现在公众视野中,奚志农都会给人留下这样的印象,只有压在帽沿下的灰白色头发提醒着你,他今年54岁了。

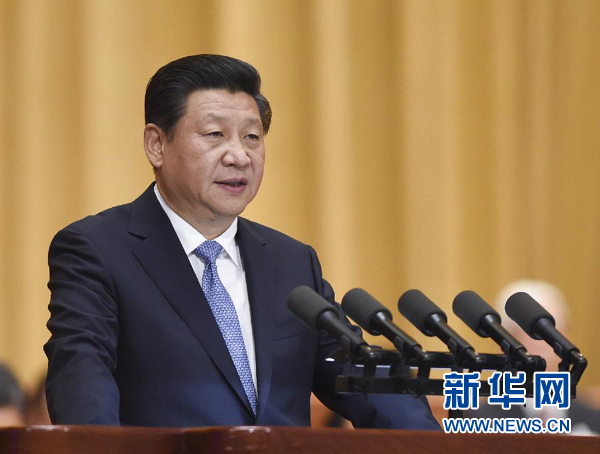

著名野生动物摄影家、环保主义者奚志农在《学而思大师课》现场

但或许对于大部分人而言,更熟悉的应该是他的摄影作品,他的作品屡屡登上《美国国家地理》,被世界自然基金会WWF征用。奚志农耗费几个月甚至是几年才记录下来的各类珍稀保护动物影像,拉近了都市与自然的距离,一瞬间把真实的户外生态铺开在人类面前。

作为一名野生动物摄影家,奚志农像个“野人”一样长时间生活在野外,观察自然变化,与野生动物培养感情。在必要时刻也会挺身而出,帮助野生动物捍卫生活家园。对自然的深厚感情是一颗火种,在少年时代的奚志农心中埋下星星火光。

从痴迷到专业 没有技巧只有勤奋

1983年,奚志农(右一)首次参加电影拍摄

在《学而思大师课》节目中,奚志农回忆自己走上野生动物摄影之路的经历,一切始于一场又一场的追逐。三十年前,连照相机都没摸过的他,因为爱鸟,跟随一个电影摄制组,专程前往云南西北部的纳帕海拍摄珍稀鸟类——黑颈鹤,当时他担任的职位是摄影助理的助理。

当捕捉到成群的黑颈鹤结队飞过旷野,这幅浑然天成的自然图景让奚志农深受震撼。不过在节目现场,奚志农展示的却是另一张他和摄影团队手托一只黑颈鹤的黑白照片,“假的”,他遗憾地表示当时只能拍摄到远景,没有近景更不用说特写,为了加以弥补,团队向当地学校借了一只标本进行摆拍。从那时起,他下定决心一定要学会摄影,拍摄自由飞翔的鸟。

在那之后七年,他苦练摄影,从摄影助理的助理成为了一名摄影师。“没有技巧,只有勤奋”,奚志农说,练习摄影,是几十年如一日的坚持。1990年春节,他毛遂自荐成为《动物世界》的临时工摄影师,到云南西北部独龙江峡谷黑颈鹤的越冬地进行拍摄,但是驻扎的三个月里却难以找到黑颈鹤的身影。动物有限,且极度怕人,这让奚志农关注自然的视野发生变化,“关注野生动物的栖息环境,而不仅仅是盯着鸟。”

深入荒野丛林 见证生灵的美好与残酷

常年的野外生活将奚志农与野生动物紧密联系在一起,他见过无数自然美好的一面。青藏高原上一群小藏羚羊跟随妈妈返回居住地,慢悠悠地穿过青藏公路,公路上一大列去拉萨的“驴友”都被拦在半路,奚志农抢在前面留下这一幕,他戏称这次停留为“全中国土地上最开心的一种被拦车”。还有在新旧年交替的清晨,新年第一缕阳光洒在原野上,一群母藏羚羊蓦然回头,镜头定格。

新年月光下的藏羚羊 拍摄/奚志农

但享受的同时奚志农也不得不直视自然的残酷。小藏羚羊趴在原地等妈妈捕食回来,最后因为羊妈妈被偷猎分子杀死,而被活生生饿死,小羊的身体还被秃鹫吃了一半,鲜血半凝固,至死眼睛圆瞪。奚志农忍痛按下快门。他告诉在场观众,一条藏羚羊做成的披肩等于3-5头藏羚羊生命,当这一切大白于天下,谁还会好意思炫耀自己的披肩昂贵呢?奚志农希望用这样直白的影像和数据,引起人们关注猖獗的藏羚羊盗猎现象。

奚志农不停反思着人类与自然的关系。他的作品中有一张辨识度非常高的照片,刊登在《美国国家地理》上。那是两只相互依偎着的滇金丝猴,一对母子,有着黑白相间的毛发,红色的嘴唇,粉色的面孔,眼神有力,直挺挺透过镜头抵达人类的内心。奚志农因此成了世界上第一位拍摄到滇金丝猴的摄影师。

滇金丝猴·母与子 拍摄/奚志农

这张享誉国内外照片的背后是漫长又艰辛的追踪和等待,期间他看到了滇金丝猴的严峻生存环境。奚志农从1992年开始做规划,花了三年进行寻找,却只有两次机会在野外看到它们。那时,云南省德钦县正计划砍伐白马雪山原始森林,有数百只滇金丝猴都在那里安家。奚志农写信给中央,从生态保护的角度为滇金丝猴争取宝贵的栖息地,这些滇金丝猴的命运就此改变。

奚志农指出传统教育中缺乏对于人与自然关系的探讨,在节目现场,他引领观众思考:“人在自然界中的位置是什么样?”“人应该以什么样的态度看待自然?”

不仅对于野生动物,对于动物园里的动物,奚志农同样怀着悲悯之心。他希望家长和孩子们为能去动物园看动物而心存感激。因为都市动物园里展示的动物就像被判了终身监禁,它们为同类和种群做出牺牲,让普通的公众能够认识野生动物。

让镜头成为武器 用影像保护自然

当镜头成为一种武器,奚志农保护动物的初心变得更加坚定。21世纪初,他创办“野性中国”,以野生动物和自然摄影为主要活动内容,致力于推动中国自然环境保护和野生动物保育,理念是“用影像保护自然”。

奚志农把自己在商业品牌中的亮相报酬作为公益组织的活动资金,组织野生动物摄影训练营,和对自然充满兴趣的人一起记录珍贵的野生动物。他曾经和同事一起拍摄了灰冠鸦雀,留下它被发现100多年来的第一张照片。自然摄影为科学家提供了强有力的证据,证明珍稀动物的存在。在自然博物游中,不仅是成人,孩子们同样有机会认识种类繁多的动植物,近距离接触难得一见的火尾太阳鸟、黑冠山雀……并且进一步审视人类的行为。

奚志农教授孩子们如何识别藏羚羊

孩子们在人生初期阶段对自然产生感情联结,在未来就会变成强有力的自然保护力量。在《学而思大师课》现场,奚志农教授孩子们如何识别藏羚羊,用这种方式消解城市人类对自然的钝感。还有两位小摄影师带来自己的自然动物摄影作品,一张是正在下雨的首都机场,一只蟋蟀趴在窗边,体现着孩子对都市生活的不经意观察,背景中的水珠带来很强的画面质感。奚志农从专业摄影师的角度建议孩子可以增加一些曝光。另外一位孩子分享的照片让奚志农非常惊喜,拍摄地在陕西省佛坪县,画面主体是一只坐在河滩边的川金丝猴,近景正面照,视角非常好。

两位小摄影师与奚志农分享自己的摄影作品

奚志农对影像的成熟把握,是靠最笨拙的方式逐渐积累起来的。他长时间浸泡在自然里,多看多拍,起得最早,回来得最晚,只为了等到最佳时机,按下快门,从而收获最好的那一张。

有人担心野外拍摄时的安全状况,奚志农表示这种危险都是不了解自然的人所进行的过度解读。事实上,野生动物极度怕人,野外摄影师更应该注意的是突变的气候,陡峭的地形和有毒的动植物。

摄影是奚志农理解自然的独特方式,人们身处大千世界中自有视角,而如果想要真正破除对自然的误解,奚志农在节目最后给出了解答,“大自然是一本永远也读不完的书,我们从现在开始读这本书吧。”

来源:北国网